Amics occitans, la cronica Ribon-Ribanha d’ancuei titrada « Barba Joan » v’es prepauada da Miquèu PALLANCA, Professor d’Occitan-Lenga d’Òc a Niça. Asperam tanben lu vòstres escrichs per li cronicas futuri, que sigon racòntes dau passat ò dau quotidian, articles jornalistics, galejadas, poesias, cançons, scenetas de teatre, bandas dessenhadi…

a l’adreça : ribonribanha@yahoo.fr

« La garderem ribon-ribanha, nòsta rebèla lenga d’Òc ! »

Per legir la seguida de l’istòria : http://ieo06.free.fr/spip.php?article1770 e http://ieo06.free.fr/spip.php?article1771

Barba Joan

« Oblidarem los camaradas. Nos sovendrem pas mai de la sabor canina del pan negre de l’amistat, del pan que s’atalhona coma lo còs de Dieu.» Joan Bodon : La Grava sul camin

L’i son de demandas que si fèm, coma aquò, sensa aver jamai minga respòsta ; sensa manco cercar, que tant – mas o sabèm pi ?– de respòsta n’i a ren : coma es diaul possible que Jean Giono augue poscut si traborsar tota la guèrra dau quatòrze e se’n sigue revengut viu – e entier – escriure Le grand troupeau ? Coma mon rèire-barba Veran a ben poscut bofar dintre la trombeta dau XVème Còrs, de Dieuze fins a Verdun e sobreviure pi a la gran maceleria au soleu de l’ofensiva Nivelle ? Coma a ben poscut contuniar a córrer darrier lu promiers carres d’assaut, a encambalar lo Rhin – sempre bofant, coma Galibardi en la cançon ? Qu l’a laissat se’n tornar au Caup Dalh, cardar la lana e liurar lu matalàs, estirassant lo sieu carreton jaune, fins a tant qu’acabesse de racar de tròç dei sieu lèus, marchs de l’iperita ? Perqué Barba Angelin es revengut dau Rif, que son paire s’èra estat posc en la Marne ; e perqué lo sieu enfant non s’estaguet en l’arena dau costat de Bizerte ?

Barba Joan, finda eu, es revengut de luenh. E eu lo saup lo perqué ; bessai perqué la demanda non la si fa pus. Estent qu’es prèire, l’i a bèu temps qu’a capit que li vias dau Sinhor son impenetrabli. Dau resta, seria mancar de respècte de contuniar de lo sonar Barba Joan. Aquò es bòn per lu bossòtos dau dimènegue, ren per un brave capelan que tant, non capisseria la menchonada, ja qu’es francés de lenga d’oil ! En la familha li dion Tonton Jean.

Naissut en lo mil nòu cent-doze, coma ma mairgran Elvira, es lo segond mascle, lo sieisen dei vuèch enfants Levesque, de Cherbourg. Lo paire èra un arquitecta renomat d’aquela ciutat, que l’escapolet dau gran chaple encausa dau sieu atge ja maduret e de la carga de familha. Tot aquela joventura sieua cortivava lu bèlhs arts e la beutat : qu pintava, qu tocava lo violon ò lo piano ; cadun pilhava la pauva davant de la cambra fotogràfica de Papà que s’èra encapriciat de l’extraordinària modernitat tècnica dau sieu temps. Ai poscut vèire lu positius sèpias e li placas de vèire que fan testimònis d’aqueu gaug passat.

Quora, a vint ans, moret Pèire, son fraire lo màger, Joan chausisset d’intrar au seminari. Après dei sieu estudis, foguet ordonat prèire e nomenat vicari pi curat en quauque luèc de la sieu Normandia natala ; l’i estaguet tota la sieu vida, en Normandia. Non l’i es augut que la segonda guèrra mondiala per lo destraïnar.

Embe Jaume, son fraire lo mendre, que Joan li volia tant de ben, avian costuma de virolar d’a motò. Faïan lo torn de Bretanha quora veguèron li promieri afichas de mobilizacion, a Saint Pol de Léon : la República sonava ja, en aquela fin de l’estiu dau trenta-nòu, lu destacaments precursors denant de la mobilizacion generala. Lu doi fraires s’entornèron a Saint Lô, que Joan l’i èra vicari – e que la requisicion li devia fa petar la sieu Monet-Goyon. Sus lo còup foguet incorporat au 6 / 208, batalhon independent formant còrs, embe lo grado de sargent, en una seccion d’ingenhe : en l’ocurrença, de mortairets Brandt de vuetanta-un e de canons anticarres de trenta-set.

D’efècte, en lu mil nòu cent trenta-doi, trenta-très, quora avia fach lo sieu servici, avia seguit lo peloton d’escolan gradat. Au Havre et à Cherbourg pi, avia emparat a manejar li armas, a lièger li taulas de tir e a si carcular li trajectòrias balístiqui. Estent qu’èra ren nhòco, e ben istruch, èra sortit sargent.

Tot un, en lo trenta nòu, doncas, quora foguet mobilizat, lo sieu commandant de batalhon s’atrovet bioc de très caps de seccion, ajudants ò tenents. En la seccion de Joan, lo libre èra marcat : « Chef de section : lieutenant N… »… Lu aspèran encara aüra, lo tenent « N, très ponchs » e lu sieu sòcis ! Emb aquò, en plaça sieua, lo commandant li fiquet de sota oficiers adjonts. Joan – lo cap-sargent Levesque – si pilhet lo command d’una seccion ; l’òbra dau pastre màger e lo saldo dau gafet…

Vautres que lo conoissètz l’antifòni dau quaranta, auretz endevinat que l’arnescament dau batalhon s’èra perdut, embé lu caps de seccions e que, de canon de 37, de mortairet de 81, ne’n veguet jamai minga. Tot bèu just s’en plaça dei Brandt de 81, que lu estimava pron, Joan toquet lo rabuganhe dei estòcks, d’entrics arcàïcos dau 1917, que lu calia amirar emb un nivèu a bòfa e un fiu a plomb !

En tant que cap de seccion, lo cap-sargent Jean Levesque reçaupet pura, per faire la sieu guèrra, un rabatin espanhòu – provedit de sièis cartochas – rabalhat, bessai dau costat de Rivesaltas, sus de quauque refugiat estravirat. Aqueu chopet derisòri augurava ja lo sòrt de la República – vòli dire la nòstra.

De l’autom dau trenta-nòu fins a la prima dau quaranta, asperèron – coma cadun – tra caserna desobrada a Cherbourg e vani manòbras au Vast, en lo Val de Saire. Au mès de mai, foguèron mandats sus la linha de defensa avançadi de Cherbourg, au levant dei palums dau Cotentin. De lòng de la Douve, lo 6 / 208 tenia lu quatre pònts : Pont Douve, Beuzeville-la-Bastille, Pont l’Abbé, La Sensurière. Joan gardava un sector vesin dau Pòst de Command dau batalhon, a la sortida Nòrd de Sainte-Mère-Eglise, sus lo camin de Cherbourg. En de mai dei mortairets dau 1917 que jovavan pus en gran cauva per aquela òbra, li donèron quatre mitralhusas Hotchkiss. Èran de peças ipomobili, que lo sieu carreton camalava l’arma, l’afust e li municions. N’aluguet doi per defendre lo camin de Cherbourg e doi per asperar cen que podia s’adurre de Chef-du-Pont. Joan, que s’atrovet ensin encargat de tenir doi camins, avia apostat armas e servients en lu fossons, reparat de lòng dei bondas de cada reaussa.

Tonton Jean nen cuntava la sieu guèrra l’autre estiu, qu’aviavan trabossat Var e traversat França a l’esquirpa, e en familha, per l’anar vesitar a Quinéville. Curat d’aqueu paisòt, aüra retirat, viu despí d’ans e d’ans sus d’aquela còla ventoa, en lo sieu presbitari agrumicelat còntra d’un vièlh cloquier roman. Despí mila ans, en aqueu pichin bastion de Dieu, que fa tèsta ai mars e ai plàias dau Cotentin, la glèia e lo Camp-Sant s’apontelan còntra dau vent. Lo logís dau curat l’i es cench dei fenieras, estabi, cela, claus qu’asseguravan lo cada-jorn dei curats d’un temps. L’i a gaire d’aquò, Tonton Jean agregava encara l’òrt e cobeava la frucha dau plantier. D’aquela vida rústega a pura conservat la costuma de si bèure, cada an, una bota de vin de pom de doi cent litres que li provedisse un paisan dei sieu amics.

De fach, es davant d’una d’aqueli botilhas tiradi de la bota que charam, una vesprada, en lo frescor de la coïna. Avèm acabat lo past, pòrta duberta sus lo bèu borrin dau prat, dau temps que França si desseca en la caumassa. Tonton Jean es d’aquelu òmes que lo gaug de faire sautar la súvera en compànha es mai fòrt qu’aqueu de si tapar li botilhas d’a solet. Es anat en la cela, pilhar encara un amorin d’aquela buvanda abocanta, prefumada, viva d’aqueli bòfas laugieri, e pura encara àspera e fosca de la frucha caucada. Nen cuenta li sieu fachendas embé la sieu votz pàia, l’esquina arrambada a l’espalièra de la cadièra, li mans pauvadi sus lo taulier, la tèsta laugierament clinada en arrié, per mieus refestonar en la sieu memòria.

Entra ieu, mi fau la demanda de saupre cen qu’a ben poscut bolear lo ment d’un prèire crestian, catòlico, cap de seccion en l’armada de la República francesa, en carga de quatre mitralhusas e dei sieu servients, a l’apròch dau nemic. En cu calia obedir ?

Coma si destrigar tra lu commands de Nòstre Sinhor e aquelu dau sieu capitani ? Si tractava ben aquí d’amaçar de creaturas de Dieu, de si faire tuar, de resistre – ò non – a l’ataca d’una armada forastiera, e de si pilhar en aquelu events la responsabilitat de la vida e de la mòrt dei òmes. Siguem ben d’accòrdi que non charam aquí de coratge o de viliacaria, d’aquela retòrica borfa dei nacionalismes, mas de la consciença d’un èstre pais e beninhós, benvolent dau sieu pròximo, e que dèu far tèsta au sieu destin.

Remandi pura la demanda a mai tardi… qu’en aqueu moment – lo dètz-e-vuèch de junh dau quaranta – lu tedèscos atacan au Pont Douve et à la Sensurière. Emb aquò, lu carres passan de l’autre costat dei palums e dau cap-sargent Levesque, au ponent dau Cotentin, aquí dont que degun l’i s’aspera.

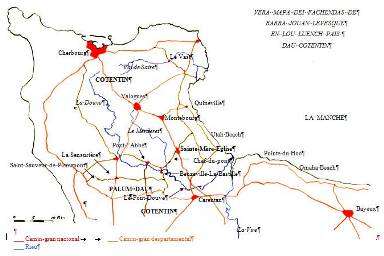

Per nen far acapir la manòbra, Tonton Jean dessenha una mapa de la batalha sus dau taulier, embé de gótos, de posadas, de botilhas e de sietons. Per nautres que conoissèm gaire ben Cotentin, es un pauc dificultós de l’i si reconóisser sensa esplegacion…

Lo dètz-e-vuèch de junh dau quaranta, doncas, a Saint-Sauveur-de-Pierrepont, doi oficiers de la Panzer Division venguèron emb una bandièra blanca per provar de faire baròli sensa tròp de dam. L’ingenhur de marina que commandava lu doi canons dau sector, faguet virar la ceguinhòla dau sieu tirafòne. A Cherbourg, l’amiral diguet que calia resistre. « D’aquí dètz minutas, farai fuèc ! » respondet lo marinier ai doi pacifistas de la Wehrmacht. Lu carres tuèron l’ingenhur de marina e toi lu sieu òmes qu’avian provat, de bada, de li bandir lo camin de Cherbourg.

Ensinda, la poncha dau Cotentin èra ja infessida e d’aquí en avant, Tonton Jean avia lu Prussians en l’esquina ! Sensa mai landear, au sieu command, li sieu mitralhusas virèron de cent vuetanta gràdos e asperèron que lo nemic se’n tornesse d’aqueu pòrt qu’èran censadi ne’n bandir l’achès… En lo sieu pòrta-vista, Joan aluchet doncas aquela campanha que lo dich nemic auria jamai deugut ne’n venir per faire d’eu – qu saup – un eròe.

Non auguet gaire d’a asperar. Lo matin dau dètz-e-nòu, a l’entorn dètz oras, esboquèron doi camions d’a la crotz negra. S’apressavan lentament dei carretas e tombarèus entraversats en lo camin, segond la gran tradicion de la barricada a la francesa, que Joan li avia soscrich espontaneament, quora si deuguet despegoïr a l’emprovista d’aquela fachenda estrambalada… Cadun, au sieu pòst, sentia s’escolar li darrieri segondas que lo desseparavan encara dau tarabastast e dau fuèc de la guèrra.

Es aquí pura que, d’un camin de traversa, s’abrivet la veitura d’un pacan dau país petoirat de si levar dau semenat, vist que lu events viravan aigre. Foguet arrestat d’a la barricada. Lo baudo ateset la martinica à l’enrabiada, emb una esparancanha e un grinhament de pneu . Sortet coma un esposc de la sieu fanfòrnia, embilat, bracejant, ganassant que lo laissesson passar. Joan que tenia lu allemands d’a ment embe lo sieu pòrta-vista, lu veguet s’arrestar.

– Aplatatz-vos ! que li bramet au paisan ; e commandet lo tir. Sensa si far pregar de mai, l’autre arleri faguet lo chume en lo fosson. Tot un, la sieu veitura, arrestada en mitan dau camin, empedissia lo tir d’una dei doai mitralhusas. De l’autre costat, lu Feldgrau gisclèron dei camions e repliquèron a rage, embe de garçadas de granada e un tir de fusiu-mitralhur. Virèron pi l’esquina e, sensa insistre de mai, s’entornèron devers Monteborg. Gaug pron que lu tedèscos non avian cercat mai garolha : la soleta mitralhusa qu’avia lo camp líbero èra estada encantada !

A la barricada, durbèron pi lo ridèu de carreta e lo paisan se’n anet en autre luèc jugar embau sieu destin. En tant, calia anar inspectar lo terren e verificar que non l’i sobravan mòrt ò ferit. Joan si pilhet ensems emb eu Dogon, un baudo de Carentan, per li faire d’a cubertura. Sortet lo rabatin espanhòu de la badòca e, l’arma au ponh, se’n anet verificar la resulta dau sieu tir. Non l’i èra ren ni degun… Emb aquò, si posquet espranhar li sièis cartochas per acabar la guèrra.

Tornar mai, mi fau la demanda de saupre cen qu’auria fach Joan, si siguesson trovat amenaçat de quauque manièra, eu ò lo brave Dogon…Mas alora, arriba l’armier dau batalhon qu’avian mandat querre per adobar la mitralhusa encantada ; Tonton Jean va pi cuntant lo sieu racònt, tant quiet coma l’òli en la jara. Lo saup eu, cen qu’auria fach…

A l’entorn una ora, una ora-mièja, èra au pòst de command, a doi cent metres de la sieu posicion. Faïa lo sieu rapòrt au commandant, quora audet petar la ràfega d’una mitralhusa sieua. S’entornet dau P.C., a pet-bòt sus de la bicicleta de ligason.

Lu sieu òmes avian vist arribar una veitura tedesca, soleta, que s’èra fermada davant de la baricada e avia entamenat un mièg-torn. Esprovedit dau sieu cap-sargent, lu servients, qu’avian lo veïculo en dressura, non sabian tròup cen que si faire : « Bruta petan, que fau, tiri ò non tiri ? avia demandat lo tirur au sieu cargaire – Vai te’n en galera, vetz ! cen que mi demandas a ieu ? as vorgut faire lo caporal, destrigue-ti aüra, lo sabes cen que deves faire »…

Emb aquò, èsto còup, la veitura l’i estaguet, davant de la barricada ; non acabet lo sieu mièg-torn. Minga diaul non èra sortit de la sieu boita, la mitralhusa èra pas estada encantada, l’amira èra justa, lo tir avia portat. Sempre embe Dogon, d’a cubertura, un sargent clavaire dau P.C. en cerca dau trem, e lo sieu famós rabatin spanhòu, Jon anet torna s’enresilhar. En la caissa, dai vitres espeçats e dai tòlas pertusadi de picadas de bala, l’i èran doi baudos : « Camarade français, ne me fais aucun mal ; je n’ai fait de mal à personne ! li diguet, lu uèlhs espalancats, un oficier dau pieg sanguinós – Non ! on va vous soigner ! li respondet Joan ». Ai capit sus lo còup, au relais de la sieu votz, a la sieu cara, que Tonton Jean avia viscut, despí, emb aquèla luchada e aqueli sentenças engravadi en lo sieu ment.

Aqueu tedèsco, que charava un francés leterari en escupissent lo sang, èra un oficier-pagador de vint ò vint-a-cinc ans. Basta quauques minutas pus lèu, se’n sortia de l’òste, à Monteborg, que l’i avia pilhat lo past de miègjorn, coma un bòn borgés : « Je cherchais mes troupes pour les payer et je me suis trompé de chemin. »… De costat d’eu, lo sieu conductor avia lo braç espotilhat. Joan sonet l’ambulança e lu faguet menar ‘tai doi a l’ospitau de Valognes. Non sabi coma ni quora, mas Jon emparet que lo jove Zahlmeister tant ben creat l’i moret l’endeman.

Perqué aquelu doi que faïan lu toristas en arrié dau frònt, que portavan dam en degun, que fugian davant de quauqui carretas entraversadi s’èran fach clavelar aquí, per ren, sensa glòria, coma doi pàntols ? Perqué aquelu doi aplatats devian estar aquí a s’escompissar dau siéu sang, escagassat sus de la banqueta d’una conduite intérieure repintada per la guèrra, quora doi camions de tropas d’assaut, lo matin, avian manco chapat un balin ? Mai que segur que, denant de se’n partir, de prima, lo Zahlmeister avia rassegurat sa maire ; cen qu’arriscava un clavaire, un aministratiu, un drac de carta pista, un frusta belicre… Perqué minga patriòta francés non avia tapat lo camp de tir ? Perqué la mitralhusa non èra estada encantada èsto còup ? Perqué lo caporal avia dubert lo fuèc sensa òrdre ? E aquel òrdre, Joan, li siguesse estat, l’auria donat ?…

Mas dau súbito, Joan deuguet quitar de si faire de demanda que jovavan pus de ren. Se’n anavan ja très oras e lo sieu pòrta vista confirmava cen que li semblava d’aver vist. Delà, au luenh, sus dau camin gran, pareissian lu carres nemics. Aquelu que lo paure pichon lu cercava bel adès per li pagar lu sieu quatre piés, aquelu qu’avian donat lo relais a Saint-Sauveur-de-Pierrepont, aquelu qu’anavan sempre tròup lèu per si pilhar lo temps de faire la guèrra coma l’amiral l’avia emparada : lu Panzer de Rommel se’n tornavan ja de Cherbourg e se’n calavan devers Bretanha. Per anar mai vito, filavan sus la nacionala de vila en vila, Valognes, Montebourg, Carentan e anavan tirant, fins a Brest. L’innocent e pais Zahlmeister escoratava lo Blitz – e lo pagava.

Joan faguet rason au capitani… Que volètz qu’auguesson fach embe lu sieu doi chopet còntra la vintena de carres qu’arribavan, de mai que de si fa escardassar coma lu paures cristos de Saint-Sauveur-de-Pierrepont embe lu sieu doi canon ? Que eroïsme l’i seria estat a finir, en la minuta, espantegat a tròç rossenhe en la verdura de la prima normanda ? « Non l’i podèm far ren », diguet lo capitani. Plantèron tot aquí e se’n anèron a un trentenau de metre dau camin gran, en aqueu camin campèstre que la veitura dau paisan n’avia botat, una man d’oras pus lèu.

Lu Panzer li passèron davant, coma se ren non fossa. Embé un gaub requist, s’èran dubert camin e avian abutat li carretas d’en mitan, sensa li degalhar. Pedonalha e tankista si regarjèron sensa bricar. Lu oficiers de carre anavan drechs, patanuts, lo pieg escompassant dau sieu torrilhon, bèlhs, blonds, vinchitors, cagats coma en lu sants de la propaganda tedesca. Delà, davant dau sieu P.C., lo commandant èra sus lo marchapen, mut, coet, sòdols coma lu autres. Lu Panzer li passèron davant, coma se ren non fossa ; non s’arrestèron mànco per agantar aquel oficier superior. Aquò èra l’òbra de la fanteria que s’asseguissia, mièja-ora darrier ; Rommel avia la sieu guèrra d’a faire, lèu.

Ah ! coquin de bòn lèi ! Li auguesson donat lu sieu 37 anticarres en plaça dei chopets encantat ò dei vièlhi bombardelas dau 17 ! Minga dubi que Dom Levesque auria fach petar lo tròn de l’acident ! Sainte-Mère-église auria arrestat Rommel coma Poitiers lu mòros ; « lo reinard dau desert » seria estat un desconoissut taisson dau Merderet e lo bari de l’atlàntico, l’aberge d’un claus dau bocage norman. Bessai que jamai minga parachutista non seria vengut l’i si pendolar en lo cloquier e que la sieu renomada, la glèia de Sainte-Mère, la deuria en un enfant dau país !

Per faire bòn pés, s’acapisse que Tonton Jean, Dogon e companha bèla l’i serian toi mòrt eròe, « Pour la France ». Serian marcat sus dau monument, emb aquelu dau quatòrze, « la darirèra dei darrièri », emb aquelu de tot aqueli que s’enseguèron, en asperant aquelu d’aqueli d’a venir. Si canteria la gesta dau prèire guerrier, lo beat Joan de Cherbor, enfant – manièra de dire – de la piucela d’Orlean e de Carlo Martel… Segur que non si beuria lo vin de pom ensems emb eu davant d’una pòrta dubèrta sus lu prats mas, Tonton Jean seria un patrimòni de familha, una testificatòria de glòria ereditària.

Tot un, en plaça de si reçaupre la crotz de guèrra embé pàumolas a títolo pòstumo, ò de s’esprefondar en la denembrança dei tombs de l’istòria – embé lu cent mile mòrts dau quaranta, que cadun s’en bate, coma si saup – en plaça doncas, reçaupèron de l’amiral l’òrdre de rendre li armas. Estirassèron doncas mitralhusas, fusius, mosquetons, rabatins de tota raça, en la « Sala dei Festas » de Sainte-Mère, sensa que si saupe jamai cu, dei tedèscos o dei francés, avia augut l’idea d’aquela ironia crudèla. Lo commandant, qu’èra un òme onest e drech, non oblidet de restituir la cartela de Reichmark de l’oficier pagador ai sieu legítimos destinataris, paures, que si podian manco pus pagar un gòto… Si pòu pensar que presentet finda condolianças e excusas per aquela bruta malentenduda dau jove Zahlmeister ! (da sègre)

Miquèu PALLANCA

Barba Jouan

Il est des questions que nous nous posons, comme ça, sans jamais avoir de réponse ; sans même en chercher car, de toute façon – mais le savons-nous vraiment – il n’y a pas de réponse : comment diable est-il possible que Jean Giono ait pu traverser toute la guerre de quatorze et soit revenu vivant – et entier – écrire « Le Grand troupeau » ? Comment mon grand-oncle Véran a-t-il pu souffler dans la trompette du XVème corps, de Dieuze à Verdun et survivre ensuite à la grande boucherie au soleil de l’offensive Nivelle ? comment a-t-il bien pu continuer à courir derrière les premiers chars d’assaut, à enjamber le Rhin – toujours soufflant, comme Garibaldi dans la chanson ? Qui l’a laissé retourner au Cap d’Ail, carder la laine et livrer les matelas, tirant son charreton jaune, jusqu’à ce qu’il finisse de vomir des morceaux de ses poumons, pourris par l’ypérite? Pourquoi Barb’Angelin est-il revenu du Rif, alors que son père était resté poussière dans la Marne ; et pourquoi son fils ne resta-t-il pas dans les sables de Bizerte ?

Barba Jouan lui aussi est revenu de loin. Et lui, il sait pourquoi ; sans doute parce qu’il ne se pose plus la question. En tant que prêtre, il y a longtemps qu’il a compris que les voies du Seigneur sont impénétrables. D’ailleurs, ce serait manquer de respect que de continuer à l’appeler Barba Jouan. Ça, c’est bon pour les rissoles du dimanche, pas pour un brave curé qui, de toute façon, ne comprendrait pas la plaisanterie, étant donné qu’il est français de langue d’oïl ! Dans la famille, on l’appelle Tonton Jean.

Né en mil neuf cent-douze, comme ma grand-mère Elvire, il est le second garçon, le sixième des huit enfants Levesque, de Cherbourg. Le père était un architecte renommé de cette ville, qui échappa au grand massacre à cause de son âge déjà mûr et de la charge de famille. Toute sa descendance cultivait les arts et la beauté : qui peignait, qui jouait du violon ou du piano ; tout le monde prenait la pose devant la chambre photographique de Papa qui s’était entiché de l’extraordinaire modernité technique de son temps. J’ai pu voir les positifs sépia et les plaques de verre qui témoignent de ce bonheur passé.

Quand, à vingt ans, mourut Pierre, son frère aîné, Jean choisit d’entrer au séminaire. Après ses études, il fut ordonné prêtre et nommé vicaire puis curé en quelque endroit de sa Normandie natale ; il y resta toute sa vie, en Normandie. Seule la seconde guerre mondiale put le perturber.

Avec Jacques, son frère cadet, pour lequel Jean avait tant d’affection, il avait l’habitude de randonner à moto. Ils faisaient le tour de la Bretagne lorsqu’ils virent les premières affiches de mobilisation à Saint Pol de Léon : la république appelait déjà, en cette fin de l’été trente-neuf, les détachements précurseurs, avant la mobilisation générale. Les deux frères retournèrent à Saint Lô, où Jean était vicaire – et où la réquisition devait lui sucrer sa Monet-Goyon. Il fut de suite incorporé au 6 / 208, bataillon indépendant formant corps, avec le grade de sergent, dans une section d’engins, en l’occurrence des mortiers Brandt de 81 et des canons antichars de 37.

En effet, en trente-deux trente-trois, quand il avait fait son service, il avait suivi le peloton d’élèves gradés. Au Havre, puis à Cherbourg, il avait appris à manier les armes, à lire les tables de tir et à calculer les trajectoires balistiques. Comme il n’était pas bête, et bien instruit, il était sorti sergent.

Toujours est-il qu’en trente-neuf donc, lorsqu’il fut mobilisé, son commandant de bataillon se trouva à court de trois chefs de sections, adjudants ou lieutenants. Dans la section de Jean, le registre indiquait : « Chef de section : lieutenant N… »… Ils les attendent encore maintenant, le lieutenant « N, points de suspension » et ses collègues ! C’est ainsi qu’à leur place, le commandant casa des sous-officiers adjoints. Jean – le sergent-chef Levesque – prit le commandement d’une section, le travail du maître berger et la solde du pastoureau.

Vous qui connaissez la musique de 1940, vous aurez deviné que l’équipement du bataillon s’était perdu, avec les chefs de section, et que des canons de 37, des mortiers de 81, personne n’en vit jamais aucun. Tout juste si, à la place des Brandt de 81, qu’il appréciait beaucoup, Jean toucha le rebut des stocks, des machins archaïques de 1917, qu’il fallait pointer avec un niveau à bulle et un fil à plomb !

En tant que chef de section, le sergent-chef Jean Levesque reçut cependant, pour faire sa guerre, un revolver espagnol – approvisionné de six cartouches – récupéré sur quelque réfugié hagard, sans doute du côté de Rivesaltes. Cette sarbacane dérisoire augurait déjà du sort de la république – je veux parler de la nôtre.

De l’automne trente-neuf au printemps quarante, ils attendirent – comme tout le monde – entre désœuvrement de caserne à Cherbourg et vaines manœuvres au Vast, en val de Saire. Au mois de mai, ils furent envoyés sur la ligne de défense avancée de Cherbourg, à l’Est des marais du Cotentin. Le long de la Douve, le 6 / 208 tenait les quatre ponts : Pont Douve, Beuzeville-la-Bastille, Pont l’Abbé, La Sensurière. Jean gardait un secteur proche du poste de commandement du bataillon, à la sortie Nord de Sainte-Mère-Eglise, sur la route de Cherbourg. Outre les mortiers de 1917 qui ne servaient plus à grand-chose pour ce travail, on lui donna quatre mitrailleuses Hotchkiss. C’étaient des pièces hippomobiles dont la voiturette transportait l’arme, l’affût et les munitions. Il en plaça deux pour défendre la route de Cherbourg et deux pour attendre ce qui pouvait s’amener de Chef-du-Pont. Jean, qui se trouvait ainsi chargé de tenir deux routes, avait posté armes et servants dans les fossés, abrités le long des talus de chacune des chaussées.

Tonton Jean nous racontait sa guerre l’autre été. Nous avions franchi le Var et traversé la France en diagonale et en famille pour aller lui rendre visite à Quinéville. Curé de ce village maintenant retraité, il vit depuis des années sur cette colline ventée, dans son presbytère pelotonné contre un vieux clocher roman. Depuis mille ans, dans ce petit bastion de Dieu, qui fait face à l’océan et aux plages du Cotentin, l’église et le cimetière sont appuyés contre le vent. Le logis du curé y est ceint des granges, étables, celliers, clos qui assuraient le quotidien des curé d’autrefois. Il y a peu, Tonton Jean plantait encore le potager et cueillait les fruits du verger. De cette vie rustique, il a conservé l’habitude de boire, chaque année, un tonneau de cidre de deux cents litres que lui fournit un paysan de ses amis.

C’est donc devant une de ces bouteilles tirées de la futaille que nous parlons, un soir, dans la fraîcheur de la cuisine. Nous avons terminé le repas, porte ouverte sur la belle herbe verte du pré, pendant que la France se dessèche dans la canicule. Tonton Jean est de ces hommes pour qui la joie de faire sauter le liège en compagnie est plus grande que celle de bouchonner les bouteilles tout seul. Il est allé dans le cellier prendre un autre flacon de cette boisson fruitée, parfumée, vive de ces bulles légères et cependant encore âpre et trouble, comme le fruit foulé. Il nous raconte ses aventures de sa voix tranquille, le dos appuyé au dossier de la chaise, les mains posées sur la table, la tête légèrement penchée en arrière, pour mieux fouiller dans sa mémoire.

Je me demande ce qui a bien pu agiter l’esprit d’un prêtre chrétien, catholique, chef de section dans l’armée de la république française, en charge de quatre mitrailleuses et de leurs servants, à l’approche de l’ennemi. A qui fallait-il obéir ? Comment s’était-il débrouillé entre les commandements de Notre Seigneur et ceux de son capitaine ? Il s’agissait bien là de tuer des créatures de Dieu, de se faire tuer, de résister – ou pas – à l’attaque d’une armée étrangère, et de prendre dans ces événements la responsabilité de la vie et de la mort des hommes. Soyons bien d’accord, nous ne parlons pas ici de courage ou de lâcheté, de cette rhétorique ampoulée des nationalismes, mais de la conscience d’un être paisible et bienveillant, aimant son prochain et qui doit faire face à son destin.

Je renvoie pourtant la question à plus tard… car à ce moment-là – le dix-huit juin quarante – les allemands attaquent au Pont Douve et à la Sensurière. Ainsi, les chars passent de l’autre côté des marais et du sergent-chef Levesque, à l’Ouest du Cotentin, là où personne ne s’y attend.

Pour nous faire comprendre la manœuvre, Tonton Jean dessine une carte de la bataille sur la table, à l’aide de verres, de couverts, de bouteilles et de soucoupes. Pour nous qui ne connaissons pas bien le Cotentin, il est un peu difficile de nous y retrouver sans explication…

Le dix-huit juin quarante, donc, à Saint-Sauveur-de-Pierrepont, deux officiers de la Panzer Division vinrent avec un drapeau blanc pour essayer de traiter sans trop de dégâts. L’ingénieur de marine qui commandait les deux canons du secteur fit tourner la manivelle de son téléphone. A Cherbourg, l’amiral dit qu’il fallait résister. « Dans dix minutes, j’ouvrirai le feu ! » répondit le marin aux deux pacifistes de la Wehrmacht. Les chars tuèrent l’ingénieur de marine et tous ses hommes qui avaient tenté, en vain, de leur interdire la route de Cherbourg.

La pointe du Cotentin était donc déjà envahie et désormais, Tonton Jean avait les Prussiens dans le dos ! Sans plus tergiverser, à son commandement, ses mitrailleuses tournèrent à cent quatre-vingt degrés et attendirent que l’ennemi s’en retourne de ce port dont elles étaient censées interdire l’accès… Dans ses jumelles, Jean observa cette campagne d’où ledit ennemi n’aurait jamais dû venir faire de lui – peut-être – un héros.

Il n’eut pas longtemps à attendre. Au matin du dix-neuf, vers dix heures, débouchèrent deux camions à la croix noire. Ils s’approchaient lentement des charrettes et tombereaux placés en travers de la route, selon la grande tradition de la barricade à la française, à laquelle Jean avait souscrit spontanément, quand il dut se dépêtrer à l’improviste de cette affaire insensée… chacun à son poste sentait s’écouler les dernières minutes qui le séparaient encore du fracas et du feu de la guerre.

C’est à ce moment que, d’un chemin de traverse, surgit la voiture d’un paysan du coin pressé de s’enlever du milieu, vu que les événements tournaient au vinaigre. Il fut arrêté par la barricade. Le type serra rageusement le frein à main, avec dérapage et crissement de pneus. Il jaillit en colère de sa guimbarde, gesticulant, vociférant qu’on le laisse passer. Jean, qui surveillait les allemands dans ses jumelles, les vit s’arrêter.

– Planquez-vous ! cria-t-il au paysan ; et il ordonna le tir. Sans plus se faire prier, l’autre mariole plongea dans le fossé. Cependant, sa voiture, arrêtée au milieu de la route, empêchait le tir d’une des deux mitrailleuses. De l’autre côté, les Feldgrau giclèrent des camions et répliquèrent dans la confusion par des lancés de grenades et un tir de fusil-mitrailleur. Ils tournèrent casaque et, sans plus insister, retournèrent vers Montebourg. Heureusement que les allemands n’avaient pas cherché querelle : la seule mitrailleuse qui avait le champ libre s’était enrayée !

A la barricade, on ouvrit le rideau de charrettes et le paysan s’en alla ailleurs jouer son destin. Il fallait toutefois aller inspecter le terrain et vérifier qu’il n’y restait pas de mort ou de blessé. Jean prit avec lui Dogon, un type de Carentan, en couverture. Il sortit le revolver espagnol de l’étui et, l’arme au poing, alla vérifier le résultat de son tir. Il n’y avait rien ni personne… Il put ainsi conserver les six cartouches pour finir la guerre.

De nouveau, je me pose la question de savoir ce que Jean aurait fait, s’ils s’étaient trouvés menacés, lui ou le brave Dogon… Mais c’est là qu’arrive l’armurier du bataillon qu’on avait fait quérir pour réparer la mitrailleuse enrayée ; Tonton Jean continue son récit, tranquille comme l’huile dans la jarre. Il sait, lui, ce qu’il aurait fait.

Vers une heure, une heure et demie, il était au poste de commandement, à deux cent mètres de sa position. Il faisait son rapport au commandant, lorsqu’il entendit claquer la rafale d’une de ses mitrailleuses. Il s’en retourna du P.C., à toute allure, sur la bicyclette de liaison.

Ses hommes avaient vu arriver une voiture allemande, toute seule, qui s’était arrêtée devant la barricade et avait entamé un demi-tour. Privés de leur sergent-chef, les servants, qui avaient le véhicule en ligne de mire, ne savaient trop que faire : « Putain de merde, qu’est-ce que je fais, je tire ou je tire pas ? avait demandé le tireur à son chargeur – Va te faire voir, qu’est-ce que tu me demandes à moi ? t’as voulu être caporal, débrouille-toi maintenant, tu sais ce que tu dois faire »…

Et donc, cette fois, la voiture y resta, devant la barricade ; elle n’acheva pas son demi-tour. Aucun diable n’était sorti de sa boîte, la mitrailleuse ne s’était pas enrayée, la visée était juste, le tir avait porté. Toujours avec Dogon en couverture, un sergent comptable du P.C. en recherche de frisson et son fameux revolver espagnol, Jean alla de nouveau se rendre compte. Dans la caisse, aux vitres brisées et aux tôles percées d’impacts de balles, il y avait deux types : « Camarade français, ne me fais aucun mal ; je n’ai fait de mal à personne ! lui dit, les yeux effarés, un officier à la poitrine sanglante – Non ! on va vous soigner ! lui répondit Jean ». J’ai de suite compris, au ton de sa voix, à son visage, que Tonton Jean avait vécu, depuis, avec ce regard et ces phrases gravées dans son esprit.

Cet allemand qui parlait un français littéraire en crachant le sang était un officier payeur de vingt ou vingt-cinq ans. Quelques minutes plus tôt à peine, il sortait du restaurant à Montebourg, où il avait déjeuné comme un bon bourgeois : « Je cherchais mes troupes pour les payer et je me suis trompé de chemin »… A côté de lui, son chauffeur avait le bras fracassé. Jean appela l’ambulance et les fit emmener tous deux à l’hôpital de Valognes. Je ne sais ni quand ni comment, mais Jean apprit que le jeune Zahlmeister si bien éduqué y mourut le lendemain.

Pourquoi ces deux-là, qui faisaient les touristes en arrière du front, qui ne faisaient de mal à personne, qui fuyaient devant quelques charrettes en travers de la route, s’étaient fait ramasser là, pour rien, sans gloire, comme deux idiots ? Pourquoi ces deux planqués devaient-ils rester là à se souiller de leur sang, effondrés sur la banquette d’une conduite intérieure repeinte pour la guerre, alors que deux camions de troupes d’assaut, le matin même, n’avaient même pas pris un plomb ? Avant de partir, au printemps, le zahlmeister avait certainement rassuré sa mère ; que risquait un comptable, un administratif, un tigre de papier, un rond de cuir… Pourquoi aucun patriote français n’avait-il bouché le champ de tir ? Pourquoi la mitrailleuse n’était-elle pas restée enrayée ? Pourquoi le caporal avait-il ouvert le feu sans ordre ? Et cet ordre, Jean, s’il avait été là, l’aurait-il donné ?…

Mais très vite, Jean dut cesser de se poser des questions qui ne servaient plus à rien. Il était environ trois heures et ses jumelles confirmaient ce qu’il lui semblait avoir vu. Là-bas, au loin, sur la grand-route, apparaissaient les chars ennemis. Ceux que le pauvre petit cherchait tout à l’heure pour leur payer leurs quatre sous, ceux qui avaient donné le ton à Saint-Sauveur-de-Pierrepont, ceux qui allaient toujours trop vite pour prendre le temps de faire la guerre comme l’amiral l’avait apprise : les Panzer de Rommel s’en retournaient déjà de Cherbourg et descendaient vers la Bretagne. Pour aller plus vite, ils filaient sur la nationale, de ville en ville, Valognes, Montebourg, Carentan et ils continuaient, jusqu’à Brest. L’innocent et paisible Zahlmeister courait derrière le Blitz – et il le payait.

Jean rendit compte au capitaine…Que voulez-vous qu’ils aient fait avec leurs deux pétoires contre la vingtaine de chars qui arrivaient, sinon se faire déchiqueter comme les malheureux de Saint-Sauveur-de-Pierrepont avec leurs deux canons ? Quel héroïsme y aurait-il eu à finir, dans la minute, éparpillés en morceaux rougeâtres dans la verdure du printemps normand ? « On peut rien faire », dit le capitaine. Ils laissèrent tout en plan et s’en allèrent à une trentaine de mètres de la route, dans ce chemin de campagne d’où avait surgi la voiture du paysan, quelques heures plus tôt.

Les Panzer leur passèrent devant comme si de rien n’était. Avec une adresse délicate, ils s’étaient ouvert la route et avaient poussé les charrettes du milieu, sans les abîmer. Piétaille et tankistes se regardèrent sans broncher. Les officiers de chars étaient debout, torse nu dépassant de leur tourelle, beaux, blonds, vainqueurs, tout comme sur les images de la propagande allemande. Là-bas, devant son P.C., le commandant était sur le trottoir, muet, penaud, amorphe comme les autres. Les Panzer lui passèrent devant comme si de rien n’était ; ils ne s’arrêtèrent même pas pour capturer cet officier supérieur. C’était le travail de l’infanterie qui suivait, une demi-heure derrière ; Rommel avait sa guerre à faire, vite.

Ah ! non d’un chien! lui eussent-ils donné ses 37 antichars au lieu des pétoires enrayées ou des vieilles bombardes de 1917 ! Sans aucun doute, l’abbé Levesque aurait fait retentir le tonnerre de Dieu ! Sainte-Mère-Eglise aurait arrêté Rommel comme Poitiers les arabes ; le « renard du désert » serait resté un anonyme « blaireau du Merderet » et le mur de l’Atlantique, l’enceinte de pierre sèche d’un enclos du bocage normand. Peut-être que jamais aucun parachutiste ne serait venu se pendre au clocher et que sa renommée, l’église de Sainte-Mère la devrait à un enfant du pays !

Pour faire bonne mesure, il est certain que Tonton Jean, Dogon et compagnie y seraient tous morts en héros, « Pour la France ». Ils seraient inscrits sur le monument, avec ceux de quatorze, « la der des der », avec ceux de toutes celles qui s’ensuivirent, en attendant ceux de celles à venir. On chanterait la geste du prêtre guerrier, le bienheureux Jean de Cherbourg, enfant – si l’on peut dire – de la Pucelle d’Orléans et de Charles Martel… Bien sûr, on ne boirait pas le cidre avec lui, devant une porte ouverte sur les prés mais, Tonton Jean serait un patrimoine familial, une attestation de gloire héréditaire.

Bref, au lieu de recevoir la croix de guerre avec palmes à titre posthume, ou de sombrer dans l’oubli des gouffres de l’histoire – avec les cent mille morts de quarante, dont tout le monde se fiche, comme on sait – au lieu de cela donc, ils reçurent de l’amiral l’ordre de rendre les armes. Ils traînèrent donc mitrailleuses, fusils, mousquetons, revolvers de toutes sortes, dans la « Salle des Fêtes » de Sainte-Mère, sans qu’on sache jamais qui, des allemands ou des français, avait eu l’idée de cette ironie cruelle. Le commandant, qui était un homme honnête et droit, n’oublia pas de restituer la mallette de Reichmark de l’officier payeur à ses légitimes destinataires, les pauvres, qui ne pouvaient même plus se payer un verre… On peut penser qu’il présenta même condoléances et excuses pour le regrettable malentendu du jeune Zahlmeister ! (à suivre)