A la demande du PNR Préalpes d’Azur, l’IEO-06 vient d’effectuer une recherche toponymique sur le Site des Baous – Site dei Bauç, travail que nous avons présenté ce jour 22 juin 2015 à Saint-Vallier-de-Thiey dans les locaux du PNR.

Afin de partager cette recherche avec le plus grand nombre et à des fins contradictoires, nous la publions ci-dessous. N’hésitez pas à réagir en écrivant aux auteurs aux adresses électroniques en bas de page.

SITE DES « BAOUS » (occ. bauç): TOPONYMIE

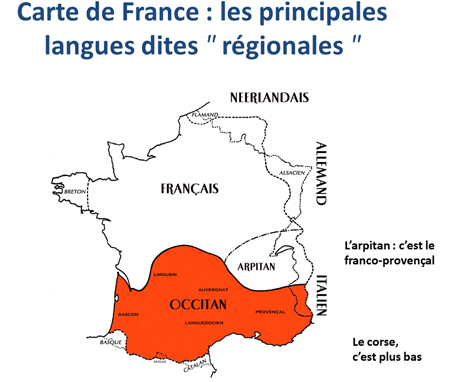

Avertissement : Depuis plus de mille ans, l’espace linguistique de l’occitan s’étend, grosso-modo, de Bordeaux à plusieurs vallées alpines du Piémont italien et de Clermont-Ferrand à Narbonne (voir carte).

Avertissement : Depuis plus de mille ans, l’espace linguistique de l’occitan s’étend, grosso-modo, de Bordeaux à plusieurs vallées alpines du Piémont italien et de Clermont-Ferrand à Narbonne (voir carte).

A l’intérieur de cet espace, les toponymes trouvent leur sens dans cette langue elle-même, langue naturelle de ceux qui ont nommé ces lieux.

Certains d’entre eux sont aujourd’hui bien différents de ce qui, jadis, leur avait valu leur nom.

Carte de France : les principales langues dites » régionales «

Au XIXème siècle, les géomètres, chargés d’établir les plans du cadastre napoléonien, les linguistes ayant pour mission de constituer des dictionnaires toponymiques, les cartographes de dresser des cartes dites « d’état-major » se sont mis au travail. Ils avaient pour obligation de traduire en français les noms de lieux occitans. C’était parfois aisé Torretas > Tourrettes, parfois, ce n’était pas possible pour ces techniciens qui, la plupart du temps, ignoraient tout de la langue occitane.

Ils ont donc noté, approximativement, sans toujours les comprendre, les toponymes occitans. Dans certains cas, même, se sont-ils contentés de les noter selon le système graphique du Français, différent, évidemment de celui de l’Occitan, chaque langue utilisant un système graphique qui lui est propre. Ainsi, « Bauç » a été écrit « Baou », « La Fos » est devenu « La Foux ». Avec une difficulté certaine, parfois, à retrouver sous l’appellation « française », le mot occitan d’origine et à en donner le sens.

Abréviations utilisées ci-dessous – adj. : adjectif ; f. : féminin ; gaul. gaulois ; germ. germanique ; lat. : latin ; m. : masculin ; occ. : occitan ; p-i-e : pré-indo-européen.

Champ sémantique de l’eau

• « La Bégude route » : occ. beguda, f. endroit où l’on peut se désaltérer, source, fontaine, voire auberge ; occ. rota adj. cassée, brisée, détruite, en ruines,

• « La Font neuve » : occ. fònt, f. fontaine, source ; occ. nòva, adj. nouvelle, (lat. fons ),

• « Font Sèque » : occ. seca, adj. fontaine, source asséchée, tarie,

• « La Foux » : occ. fos f. source bouillonnante de résurgence (lat. fons),

• « Le Pesquier » : occ. pesquier, m. bassin, réservoir, vivier, (lat. pescarium),

• « Le Pous » : occ. potz, m. le puits ( du latin puteus),

• « Sambre Brune » : occ. sambra sembra, f. creux de rocher, réservoir naturel alimenté par les eaux de pluie ; occ. bruna, adj. peut-être, couleur de la roche,

• « Source du Riou » : occ. riu, m. ruisseau, cours d’eau [terme générique] (lat. rivus).

La source du Riou

Champ sémantique du relief (oronymes génériques)

• « L’Adrech d’Eynesi » : occ. adrech m. au droit (du soleil), versant exposé au Sud, Eynesi désigne probablement le propriétaire du lieu,

• « Les Barres » : occ. barra f. montagne de forme allongée ou planches de terre, souvent présentent un à pic et peuvent correspondre à des falaises,

• « La Baisse » : occ. baissa f. lieu bas, dépression ou petit col,

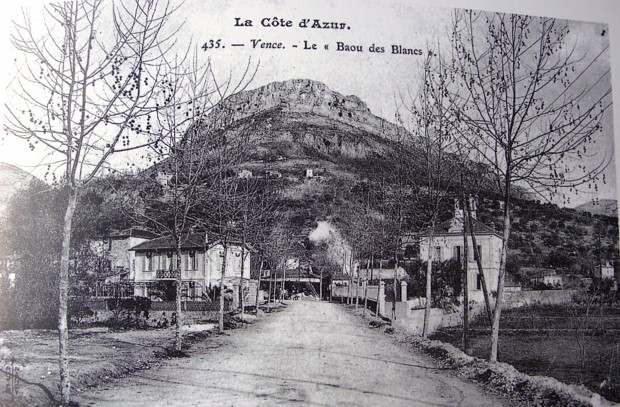

• « Baou, Bau » : occ. bauç m. rocher escarpé souvent à sommet plat, falaise, promontoire (lat. balteus),

• « Le Bausset » : occ. baucet m. (diminutif de bauç),

• « Bois de Garavagne » : occ. Garavanha situé sur une pente (p-i-e gar- rocher elevé),

• « Les Bondes des Pouis » : occ. bònda f. terrain détrempé, marécageux, (gaul. bonn) ; Pouis anthroponyme ?

• « Lou Brec » : occ. brec m. sommet escarpé de forme conique ou pyramidale, rocher terminé en pointe, aiguille de roche, pic, dans les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes,

• « Le Caire » : occ. caire m. quartier de roche, sommet anguleux (lat. quadratum),

• « Clapière rousse » : occ. clap clapa m. f. bloc rocheux, éclat de roche, gros caillou, occ. clapiera f. amoncèlement de rocher, (p-i-e kalp klap) occ. rossa adj. rougeâtre, rousse,

• « La Clue » : occ. clua f. Enceinte fermée par des rochers escarpés, gorge fermée, passage resserré, défilé. Le mot vient du latin clusa (fermeture). Il faut noter ici la chute du « s » intervocalique. Le mot est resté régional jusqu’au XIXème siècle, à l’essor de la géologie descriptive,

• « Colle Martine » : occ. còla f. montagne, colline, diminutif occ. colet m. ; Martin n. de baptême et patronyme d’origine latine (en rapport avec le dieu Mars) probablement nom adjectivé du propriétaire (cf. ci-dessous « Coste Bérarde »),

• « Les Combes » : occ. comba f. combe, vallée large, parfois sèche, (gaul. comba),

• « Combe Maougaride » : occ. comba maugarida. Littéralement combe « mal guérie », mal faite,

• « Les Costes » : occ. còsta f. flanc, côté ou encore versant d’une colline, d’une montagne (lat. costa),

• « La Coste Bérarde » : Berard n. de baptême et patronyme (germ. ber- + hard-) vraisemblablement nom adjectivé du propriétaire (cf. ci-dessus « Colle Martina »),

• « Courmes » / « Coursegoules » : occ. Cormas / Corsegolas le premier sur un éperon rocheux, le second sur une butte (p-i-e cor- : escarpement, hauteur),

• « Les Crotes » : occ. cròta f. cavité rocheuse plus ou moins profonde (lat. crupta),

• « La Frache » : occ. fracha f. du latin fracta, brèche, fissure, crevasse, éboulis, écroulement,

• « Les Gardioles » : occ. gardiòla f. petite hauteur d’où l’on peut observer ou borne servant à marquer une limite (lat. gardiola),

• « Les Graous » : occ. graus m. terrain de pierrailles, de terre, de sable et de gravier.

• « Les Graus de Pons » : les Graus de Pons idem que le précédent, orthographié « graous », Pons désigne le propriétaire de la gravière,

• « Le Pas de l’Escalier » : occ. lo pas m. le pas est un passage, un défilé, une ouverture, une brèche,

• « Les Roubines » : occ. robina f. du latin rupina signifiant escarpement, lieu raviné ravine,

• « Plan Rogier » : occ. plan m. plateau, plaine, replat de versant, sommet plat d’une montagne (lat. planum) ; occ. Rogier Roger (prénom),

• « Puy de Tourrettes » / « Pié Martin » / « Pey(mia) » : occ. puei, pie, pey, m. montagne, colline plus ou moins haute (par rapport au relief environnant) (lat. podium),

• « Le Revest » : occ. revest m. du bas latin revestum, le « revers », en toponymie il désigne le versant exposé au nord,

• « La Roque » : occ. ròca f. gros rocher, butte rocheuse (p-i-e rocca),

• « Serre de la lune » ; occ. serre m. crête de montagne, contrefort, (p-i-e ser),

• « L’Ubac » : occ. ubac m. du bas latin ubacum, latin opacum, désigne la partie d’une vallée qui est le plus longtemps à l’ombre, lieu exposé au nord, par opposition à adrech.

Champ sémantique des pratiques agropastorales

• « La Boundo d’Allègre » : occ. la bonda d’Allègre. La bonda f., c’est le bord inculte d’un champ cultivé, la berge. Allègre est un patronyme,

• « Bramafan » : occ. bramafam. Littéralement « Crie(r) famine ». En toponymie bramafan désigne généralement le « cresson sauvage » ou « ibéride pinée » qui est une plante de la famille des crucifères siliculeuses commune dans les moissons, cette plante est nuisible au blé et fait donc crier famine quand elle est abondante. Par extension, on désigne souvent par ce vocable les lieux ou cette plante nuit aux cultures,

• « Brasset » : occ. Bracet m., dérivé de bras. Pourrait dériver de l’allemand brache « friche, jachère », moyen bas allemand brake, germanique brakan, « buissons, fourrés, broussailles » ,

• « Les Carbouniers » : occ. carbonier m., nom de lieu indiquant des charbonneries.

• « La Cavetière » : occ. cavatiera f. du verbe occitan « cavar » creuser, fouiller,

• « Le Castelet » : occ. castelet m. diminutif de castèu m., petit château, ici ferme fortifiée, dominant les gorges de la Cagne (lat. castellum, diminutif castelletum),

• « Le Colombier » : occ. colombier m., en Provence et en Languedoc, l’établissement de colombiers n’était pas un privilège féodal comme dans le reste de la France : de très anciens arrêts des parlements d’Aix et de Toulouse classent ce droit au nombre des franchises méridionales,

• « Clos Ibaud » / « Clos de l’Eglise » / « Clos du Capelan » : occ. claus claux m. francisé en « clos », souvenir d’une terre enclause, d’une réserve, possession seigneuriale ; dans notre région, le terme claux désigne aussi ces dépressions arrondies d’effondrement où s’accumule l’argile de décomposition des calcaires, les dolines, recherchées pour y cultiver céréales, pommes de terre, lentilles ou pois chiches (lat. clausum),

• « Bastide de Vescagne » : occ. bastida f. maison rurale, ferme, hameau (voir, ci-dessous, « Le Villars ») abrite l’exploitant et sa famille (lat. batista) ; Vescagne viendrait de « Vèrs Canha », en direction de la Cagne, en suivant la Cagne (?),

• « Le Défends » : occ. devens m. bois ou pâturage en défens (en réserve) ou encore dont l’usage est réglementé (lat. defessum). Metre son ben en defensa (mettre son bien en défends) c’est interdire le pacage dans ses propriétés, ce qui s’indique en Provence par des tas de mottes et en Languedoc par des pierres ou des arbres marqués de chaux.

• « Les Faïsses » : occ. lei faissas f., du latin fascia, bande de terre soutenue par un mur,

• « La Ferrage » : occ. farratja ferratja f. fourrage en vert, terrain destiné aux plantes fourragères (lat. farrago),

• « Le Foulon » : occ. folon m., lieu où se trouvait un moulin à foulon (du latin fullo), le plus souvent un moulin à eau où l’on battait ou foulait les draps ou la laine tissée. Il pouvait servir aussi pour les cuirs et les peaux.

• « La Fumada » (Grotte) : occ. la fumada (bauma)f. la fumada, en Provence, est une terre fumée par les brebis.

• « Les Gardettes « : occ. lei gardetas f., le toponyme gardeta peut désigner soit une tour de garde soit une borne ou un pâturage réservé,

• « Les Gardioles » occ. Gardiòla f., une gardiòla est une petite hauteur, une borne destinée à garder une limite,

• « Le bois de Gaudissard » : occ. lo bòsc/Lo gaud de Gaudissard. Gaud, gaudina = forêt ; issart = friche. Le bois défriché (à noter le pléonasme). Il est probable que la forêt ait repoussé à l’endroit où elle avait été défrichée auparavant,

• « L’Hermas » : occ. ermàs m. friche, jachère, terre au repos (lat. hermacium),

• « Le Jas neuf » / « Le Jas de Jaquet » : occ. jas m. bercail, bergerie, cabane où sont enfermés les troupeaux (lat. jassium) ; Jaquet hypocoristique de Jaque = Jaume francisé,

• + « Bergerie des Allouchs » : Allouc Allouch patronyme israëlite porté par plusieurs générations dans les Alpes-Maritimes et l’Isère,

• « Plan des Noves » : occ. nòvas f. nouvelle, neuve, terres nouvellement défrichées et mises en culture, terres novales (lat. novae novalis),

• « L’Oustau dou Rey » : occ. l’ostau dau rei m. du latin hospitaculum, maison, demeure, logis surnommé « dou Rey » (du roi) qui consacre une personne arrivée la première à un pèlerinage collectif à Rome ou à Saint Jean de Compostelle,

• « Le Pasquier » : occ. pasquier m., du latin pascuarium, pâturage, herbage, pacage,

• « Les Plantiers » : occ. plantier m. terre défoncée en profondeur pour créer une nouveau vignoble (lat. plantarium),

• « Le pra de Mondin » ; occ. prat m. pré, prairie, pâture (lat. pratum) ; Mondin m. hypocoristique de Raimond (germ. mund-) Raymond, prénom et nom de famille, nom du propriétaire, + plusieurs « Pré » = prat francisé,

• « Les Termes » : occ. tèrme m., désigne une borne, une limite d’un terrain, d’une commune.

• « Le Villars » : occ. vilar m. ferme, écart, hameau (lat. villa villare domaine agricole).

Bergerie des Allouchs

Champ sémantique de la végétation (naturelle ou pas)

• « L’Avelanéou » : occ. avelanier m. coudrier, noisetier (lat. avellanarius),

• « Le Bès » / « La Bessière » : occ. beç m. / beciera f. bouleau / bois de bouleaux (lat. betula),

• « Les Blaquières » : occ. blacàs m. jeune chêne blanc, occ. blaquiera f. bois de chênes blancs (lat. blancaria),

• « La Buissière » / « La Bouissière » : occ. boís m. buis, occ. boissiera f. buissaie, lieu couvert de buis (lat. buxus / buxaria),

• « La Combe du Poirier » : francisation de l’occ. perier periera, arbre distinctif, voir, ci-dessous, « Genévrier », « Nougueiret », « Perseguier » (lat. pirus pirarius)

• « L’Eouvière » : occ. euviera f. bois forêt de chênes verts (lat. helisaria),

• « La Faye » : occ. la faia f., du latin fagea, bois de hêtres,

• « Les Fraisses du Malvan » : occ. frais fraisse m. frêne (lat. fraxinus) ,

• « La Garrussière » : occ. garrussiera f., bois de… garrús m. chêne à kermès, houx ou simplement broussaille (lat. acaros) . A rapprocher du mot garrigue (garriga): lieu où poussent des chênes à kermès,

• « Le Genévrier » : francisation de l’ occ. genebrier ginebrier m. arbuste repère (lat. juniperus), voir, ci-dessous « Nougueiret » et « Perseguier »,

• « Malbosquet » : occ. malbosquet, du latin malum boscum, « mauvais bois » , bois dangereux,

• « Nougueiret » / « Les Nougueirets » : occ. noguier m. , noyer, nogueiret en est le diminutif, au singulier, arbre isolé, distinctif d’un lieu ou d’une ferme (voir, ci-dessous, « Perseguier » (lat. nogarius),

• « Les Nertières « : occ. lei nertieras f. , (bas latin : nerta nertus f. m.) bosquet de myrtes,

• « Perseguier » : occ. perseguier pesseguier m. pêcher, arbre isolé, distinctif d’un lieu, d’une habitation, ( lat. persica).

• « Rouméguière » : occ. romeguiera f., roncier, une ronceraie (et autres buissons épineux) du bas latin : romengueria,

• « Le Sambuc » : occ. sambuc m., du latin sambucus, désigne le sureau.

Recherche toponymique réalisée par :

– Joan-Pèire BAQUIÉ jpbaquie@yahoo.fr

– Andrieu SÀISSI a.desacoala@laposte.net

Saint-Vallier-de-Thiey le 22 juin 2015

Sant Valier de Tielh lo 22 de junh dau 2015

Crédit photo : Michel NEUMULLER

Répondre à l’Article :

Magali Bizot Trabalh remirable, veni de i trobar l’explica de la Ferratge qu’avèm a Rocavaiire e que me disiáu » un jorn cercarai mai…. » e d’autrei… Mercé de partejar.

Michel Borsotto : Bravo à tous les deux pour votre travail enrichissant et éclairant sur la toponymie.

Je rajoute une anecdote transmise par mon grand-oncle Antoine Borsotto (né en 1894 et ayant vécu à Cabris) au sujet du relevé toponymique pour les cartes d’état-major.

A Cabris il y a deux castellaras cartographiés « Castel Abraham et Castel Oudides ». En fait il s’agit du castel « a bram » d’où l’on criait en utilsant un courant d’air ascendant permanent qui était « ouï’ « oudit » (audit) à castel Oudides pour s’alerter ou communiquer.

Encore bravo et bonnes suites

Amicalement

JLLM : Adieu Mèstre Joan Pèire,

Ti vòli dire que siatz pròpi mé Andrieu, lu » Zidane » de la toponimia occitana, avètz fach un travalh verament interessant, cauria que tot lo monde d’aquí lo pòsque legir….

Baietas a totai doi .

Joan-Pèire SPIES : Aqueu de travalh, brau ! Dona una idea de la competéncia e dau seriós de la nòstra associacion !

Nicolas Jonval (Grasse) : Monsieur Baquié, bonjour.

J’ai lu votre étude sur la recherche toponymique.

Je souhaiterais savoir si vous savez ce que veut dire « Asclos » quartier d’Ilonse, dans la vallée de la Tinée, sans doute en gavout.

Merci beaucoup.

Bonne journée.

Joan-Pèire BAQUIE : Cher Monsieur,

En matière de toponymie, il faut être prudent comme nous avons tenu à le dire au lecteur dans notre « avertissement ». Il faut souvent se déplacer sur le terrain pour visualiser le lieu du toponyme.

Pour ma part, à première vue, je pencherai pour « as + clos » variante de « ai clos » c’est à dire « aux clos » « vers les clos » et là je vous renvoie au mot « clos » de notre étude.

Je vous remercie pour l’intérêt que vous avez porté à notre étude.

Nicolas Jonval : Monsieur Baquié, bonjour.

Merci pour votre réponse.

Je pense que Asclos est plutôt lié au second sens du terme, une dépression.

Merci encore. Je ne manquerai pas de vous recontacter pour d’éventuelles autres questions.

Bonne continuation.

Bien cordialement.

Yves Seugnet : Très intéressante étude sur les noms de beaucoup de lieux qui nous entourent.